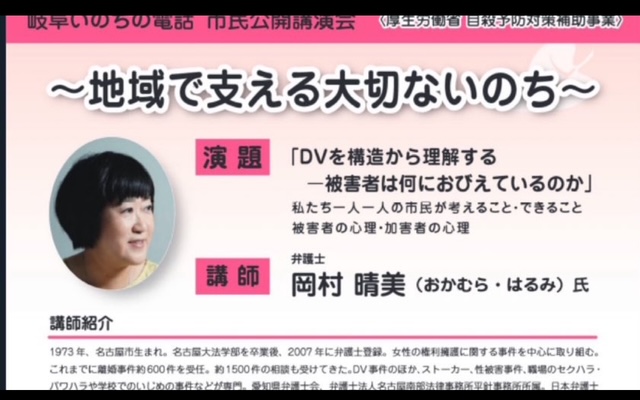

2月11日岐阜県各務原市 岡村晴美弁護士(愛知) 主催「岐阜命の電話」講演会

2時から始まった講演、前半は講師の岡村弁護士の講演の内容は他の場所でも同じ内容の講演をされるでしょうから詳細は掲載はしません。

第一部の講演が終わり休憩後、質問タイムになった。参加者が挙手をして質問するのではなく、配られた用紙に質問を書き岡村弁護士が質問を選び、岡村弁護士が読み上げて質問に答えるという方式

質問タイム

司会 質問がたくさん寄せられておりますので、先生に読み上げていただきます。それからご質問に答えさせていただく風にさせていただきます。

岡村・質問頂いた中に主にいくつか複数あったもので言いますと、DV男性からあるのとは限らず女性から男性へということもあるのではないかという質問がありました。もちろんあると思っています。私の今日のお話の中でDVが男性からのみ起こっていると、という風にもし感じられたら、私の言い方が悪かったと思うのでDVというのは先ほども申し上げましたけども、まあ支配関係ですので権力の強い方が権力の弱い方に対して、威力があるというそういう問題ですので、ええ、実際は何でも利用するんですよ。

加害者というのは、何でも利用するので、例えば経済力の無さです、そういうものは社会的な構造で男性の賃金と女性の賃金では大きく違っています。

私は、経済的な格差によるDVがなかなか早期にわかれられないとというものがあるので、なんとなくですね、家事事業やってると最終的には労働(賃金に)行き着くというのか、やはりそこを考えていかないといけないと日頃思っている。なので背景としてやはり経済的な格差はすごくあります。

特に、教育にお金がかかりすぎるということで分かれられなくなるというのがあるので、その意味では男女間の格差を背景とした支配構造はある。全くDVの問題と男女不平等とかそういったものが全く関係ないかというとやはり関係があることと、

あと、特にですね、親権者指定の今回は共同親権のお話しましたので親権者指定との関係で言うとやはり女性に認められやすいというところがあります。

なぜなら、日本ではワンオペ育児、育メンという言葉がある通り、圧倒的に女性が子育てをしています。ここで長時間労働などでなかなか同居中、婚姻中共同親権であるときに、子どもに関われなかった側の親からすると離婚になってこのように何か別居になってしまったことについて喪失感があるということがある。ただ子どもの成長過程において、子育てをしてきた側と一緒に、住んで暮らしたいということが子どもの利益に叶うという場合が非常に多いということがあり、私は子どもを中心に考えるとやはりその母親中心に、同居親が賃金がそうかは関係ないことと思っている、けれども同居親が母親に指定されるということは日本に限ったことではなく、世界でも概ねそうなっている。それは、元々男女の間にある格差、役割分担の意識そのものの反映だと考えております。

それを是正するため機能不全に陥った家族を突然、平等にやっていこうとする。子どもにとって逆に無理があるということになる。

なのでここについて、子どもの親権者指定、同居人指定、私は、親権という概念をなくして、同居親を決める手続きにすればよかった。今でも思っている。

権利というのはあくまでも子どもの為にどうsるのがいいかと考えていくべき。同居親が母親に指定されやすいというのは日本社会のありようをみたら、それはそうなるよね!

同じく、子どもを連れ去った側に親権が認められるべきではないかという動きもよく言われているのですが、当然ですけれども弁護士は主たる監護者じゃない人が子どもを連れ去りたいと言ったらですね、やめなさい、そんなことしたら面会すらできなくなる可能性があるよと当然止めるわけです。

子育てを赤ちゃんの時から現状におしてまで中心に育てていて、とりあえず、置いてでるわけにはいかないからねっていう人が連れて出ることはやむを得ないというアドバイスしか普通しない。どの弁護士も

(客席より)そんな事ないでしょう!弁護士が煽って連れ去ってるんでしょうが、

岡村 そんなことないですよ

(客席)なんでそういう事実を一切述べずにここで一方的に話せるんですか

(別の客席)ルールに基づいて質問しなさいよ

岡村 あのーえーちょっといいですか、元気な方が多いので野次みたいなものが飛び出しましたので、この野次みたいなものにつきましては、一番最後にお話ししたいと思います。私はこのように講演をやるとですね、このように連れ去りの弁護士だと、もいもういっこありましたよということなので、ちょっと私のあのー質問に対する回答を答えてから聞いてから答えていただきたいのと、あと今ご発言された方に申し上げたいのは、ここに来ている方はあなたのような考え方ばかりではありません。私の話しを穏当に聞こうと思って今日来てくださっている方がいるので、そのような、こうなんていうんですかね、あらい荒っぽいやり方は金輪際やめていただいた方がよろしいと思います。

(会場)わかりました。じゃ、私の話しも冷静に話をさせていただいてもよろしいでしょうか

岡村 よろしい、わけないですよ。あなたの講演はあなたの講演でやるべきなので、これは私の講演まので私の話しを聞いている方が、これは私の講演なので私の話しを聞いている方がここにいらっしゃるので口を謹んでいただけないのであれば、出ていっていただきたいなと思います。で聞くならば静かにしてください(会場拍手)

(会場)片親阻外を食らったせいで自殺しようと思っているのですよ。片親阻外を食らったせいで自殺をしようとしている私なんですけどそれに対して私の命は守ってもらえないのでしょうか

岡村 みなさん、じゃ、私が自殺のことを話します。じゃそのように一発目の今私はね、今日ね、ご質問のあった中に複数のご質問があったもののうちの一つは男性から女性へのDVだけじゃなく女性から男性へのDVもありますよねという話を聞きました。

その前に片親阻外という言葉が出たので、それについて先ほど説明しましたがもう一度丁寧に説明させていただきます。

片親阻外という概念は同居親が子どもを洗脳して相手側を嫌わせる、と嫌わせる嫌らわせる、と、そういったことが、子どもに対する虐待であり、阻外された親に対する、なんていうかDV行為である、そういう考え方でです。私が申し上げたのは同居中にDVがある関係でDV加害者が子どもを連れ去るということが私が弁護士になった19年前からありました。これは一番過酷なDVです

DVがエスカレートした上に子どもを奪い去っていくっていう、で私は自殺してしまった人の事件を受けたことがあります。で、そのDV被害者が自殺する場合、えー相続人はDV加害者になります。なのでなかなか明るみに出ません。しかしそれはその方の親がこんなにたくさん証拠があるという中に、えー私はその亡くなった子供を取り上げられて自殺してしまった人、この人は一度は子どもを連れて別居したのに戻ってしまってより陰湿な被害にあって子どもを取り上げられてしまった人、その人が露木肇子先生というDVの事件を、えーすごくこうやってきた先輩の弁護士がいます。

露木肇子先生が「モラル・ハラスメント」とという本を共著で書かれています。そのモラルハラスメントっていうのと先ほど私が申し上げた主たる講演で申し上げた精神的DVこそ本当にDV被害者を苦しめるんだという、まあそういうことを、まー初期の段階で連ねた(?)本になります。でその本にいっぱい線を引いていっぱい線を引いて当てはまってられ当てはまってると、そういう本を遺品をですよねっていうのをえー裁判の証拠にも出して最終的には和解で終わったんですよ、けれども、裁判官をそれを見て子どもを取り上げるっていうのは、ま~最大の暴力でありDVの総仕上げであると、いいですか聞いてくださいね。これはDVの総仕上げDVの一つの手段として子どもを取り上げるという話をしています。

それと例えば、DVがあったか、なかったかは例えば婚姻生活ですごく仲が悪いもしくあ自分を追いつめられていて精神的な、えー病にかかって病院に通わないといけない、そういうことが生じた時にこの家族と一緒に同居してやっていくんは難しい、怖いんだ、ドアをかちゃりとするだけでドキドキするとか、そうした場合に女性が子育てをしているという現状があるということを前提にした時にですよ、これちょっと一つ言っておきますけれど男性は子育てしている時には男性に認められていますからね、親権も、同居親もね、だから主たる監護というのは

(続く)

この後、私は。。。私は。。。

子どもに会いたければこうやるのよが続きます。

その②はお待ちください